この辞書の特徴はまず、膨大な量(具体的には3億3000万語)のアメリカ・イギリス英語の書き言葉と話し言葉のデータベース、ロングマン英語コーパス、に基づいていることです。単に英単語の意味を日本語で解説するのではなくて、現代の英語によく登場する単語はぱっとみて目立つように示してあり、単語の意味もよく使われる順に並べて示してあります。さらには各単語が、話し言葉や書き言葉でどれくらいの頻度で登場するのかを、S1やW2といった記号で示してあります。

S1と記された単語は話し言葉の英語で最も頻度が高い1000語の1つということだそうで、同様にW2は書き言葉の英語で最も頻度が高い1000語の1つだということだそう。とまあ、この辞書では、話し言葉についてはS1からS3、書き言葉についてはW1からW3まで、つまりは話し言葉と書き言葉それぞれについて、高頻出の3000語を教えてくれてるわけです。

さて、グロービッシュの1500語はこの、高頻出3000語の中に入っているのでしょうか?『ロングマン英和辞典』によれば、

日々使われている英語の86%は話し言葉、書き言葉の両方でもっとも頻繁に用いられる3000語によって占められています。とのこと。いまや世界で英語(らしきもの)を使ってコミュニケーションしてる人々の全体からみれば、英語を母国語としてる人は少数派かもしれませんが、そんな「ナチュラルな英語」を目指して勉強してる学習者は少なくないだろうし、だったらこの高頻出3000語の上位1500語をグローバル英語の出発点にしたらどうかしら、グロービッシュはそうなってるのかなあ?と気になって調べてみました。ひとつひとつ、辞書をめくって…。

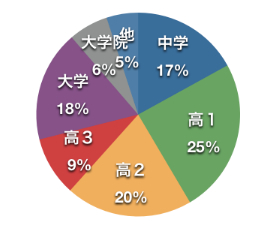

で、結果は上の図のとおりです。ざっくり言えば、グロービッシュ1500語は、ロングマン英語コーパスの高頻出3000語の中にすっぽりおさまっているわけではありませんでした。私自身、はじめてみた単語もちらほら。

がしかし、上の図でもわかるとおり、グロービッシュ単語の約8割は、話し言葉、書き言葉ともに高頻出3000語(S1-S3およびW1-W3)と一致しているわけで、それをこの、高頻度語重視な『ロングマン英和辞典』であらためて眺めてみると、相当豊かな言語世界というか、これだけの単語があればいろんなことが言えるし、書ける、ということが実感としてよくわかったのでした。それはもうしみじみと。

| ロングマン英和辞典 | ||||

|

関連リンク

Globish Dictionary - Globish.com

グロービッシュ単語1500語はここで確認できます。